営業職が知っておきたい機械要素の基礎 第二回 ねじ編

目次

1.はじめに

前回は機械要素の歯車について説明しました。今回は機械要素の中でも最もポピュラーな“ねじ”について説明いたします。

2.ねじはなぜ締まるのか(締結の原理)

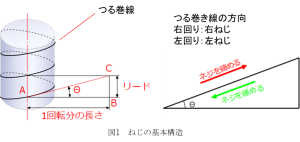

皆さんはどうして“ねじ”が締まるのかを理解しているでしょうか?最近では、新人技術者でも、聞いてみるとあまりに基礎過ぎて明確に答えられる人が少なくなってきています。まずはねじの基本構造を知らないと“締める”と“緩める”を理解できません。ねじの基本構造を以下の図を用いて説明します。ねじは、円筒形状の棒の外周面または穴の内周面にらせん状に形成された溝です。外周面に形成されたねじを“雄ねじ”、穴の内周面に形成されたねじを“雌ねじ”と呼びます。このらせん状の溝(ねじ)は図1に示すように円筒の外周面に直角三角形を巻き付けた線となっています。この巻きつけた線のことをつる巻線と呼びます。

図1の右図に示すように、ねじを“締める”という行為は坂道を登っていくイメージになります。一方でねじを“緩める”のは坂道を下っていくイメージになります。

ねじを締めるのに力がいるのはこの坂を上がっていくのでエネルギーが必要で、一方で緩めるのに力がいらないのは坂を下るからとイメージしてもらえればよいかと思います。ねじを1回転させた場合に軸方向の動く距離を“リード”と言います。なお、“ねじ”単体において隣り合うねじ山同士の間隔を“ピッチ”と言います。一般的なねじは1条ねじといい、“リード”と“ピッチ”が等しくなっています。なお、多条ねじの場合は“リード”と”ピッチ“が一致しないので注意が必要です。

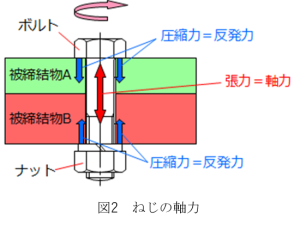

では、図2を参照して“ねじ”が締まる理由を説明していきます。2枚の被締結物A、Bを重ね合わせた状態で貫通穴にボルトを挿入し、ナットで締め付けていきます。

では、図2を参照して“ねじ”が締まる理由を説明していきます。2枚の被締結物A、Bを重ね合わせた状態で貫通穴にボルトを挿入し、ナットで締め付けていきます。

ナットを締めることでボルトとナットとの間に挟まれた2枚の被締結物A、Bに圧縮力が発生します。そうすると、作用反作用の法則でボルトとナットには圧縮力と同じ大きさの反発力が生じます。この反発力がボルトとナットとを反対方向に引っ張る張力になります。そしてこの張力が“軸力”です。

この軸力により、ボルトのねじ山とナットのねじ山とが押し付けられて密着します。その結果、ボルト又はナットが相手に対して動こうとするとねじ山同士の間での摩擦力が生じます。この摩擦力が大きいとボルトとナットとの間の相対運動がしにくくなる、つまり緩みにくくなり、ねじが締まった状態を維持できます。これが“ねじ”の締結の原理です。

3.ねじの種類と基礎

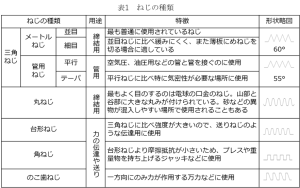

次にねじの種類を表1に示します。

ねじはポピュラーな存在である分、様々な場面で使用されるため。用途に応じて種類も多くあります。最も身近なねじは三角ねじの中のメートルねじ(図3参照)になります。

① メートルねじ

メートルねじにはいろいろな種類があります。メートルねじはホームセンターなどで普通に販売されており、一般の人が容易に購入できるねじです。このメートルねじは部品同士を固定する“締結”という用途で使用します。

表1を参照するにメートルねじには並目と細目というものがあることに気が付きます。これはピッチのことを指しています。並目ピッチは、一般的に使用しているピッチサイズを指しています。では、細目ピッチというのはどういうものでしょうか?

細目ピッチは並目ピッチよりもピッチの間隔が狭いものをいいます。例えば、並目ピッチが1㎜だとすると細目ピッチは、並目ピッチよりも小さい0.3㎜や0.5㎜に設定されています。用途としては板金部材などの薄い板物にねじを作りたい場合に使用します。ねじは一般的に3~4ピッチ噛み合えば締結可能です。例えば、1㎜の厚みの部材に並目ピッチだと多くても2ピッチ程度しか形成できません。一方、細目ピッチの場合、ピッチが0.3mmであれば3ピッチ分のネジ山の形成が可能となり、ねじで締結可能となります。このように細目ピッチは薄い板物部材に使用されます。

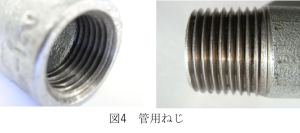

② 管(くだ)用ねじ

管用ねじは、空気や気体、水、油などの流体を通す密閉性が必要な管(くだ)に使用されるねじのことです。管用ねじには、構造に合わせて“管用平行ねじ”と“管用テーパねじ”の2種類があります。管用平行ねじは根元から先端までねじ径が変わらないねじです。電気配線用ルートなど内部に圧力が発生しないような配管の接続に使用します。 管用テーパねじは、根元から先端に向かうほど先細りしているねじです。液体や気体を通す配管に使用され、密閉性を確保するため、雄ねじ外周にシールテープを巻いてから締め付けます。

③ 丸ねじ

丸ねじはネジ山と谷とが同じ大きさの丸みを帯びています。そして丸みを帯びたネジ山と谷とが交互に連続して形成されています。丸ねじは異物等でねじ山が破壊されるのを防ぐため、通常のねじ山のように尖った形状ではなく、丸みを帯びたねじ山に形成されています。これにより、ねじ山の強度を高めいています。一番身近な使用例としては電球の口金部分です。電球は屋内だけでなく、屋外でも使用することが多く、ねじ山部分に砂埃が入りこむことが多くなります。口金部分を丸ねじとすることで、ねじを締めた際に砂埃を自然と排除して接触不良を起こしにくくします。

丸ねじはネジ山と谷とが同じ大きさの丸みを帯びています。そして丸みを帯びたネジ山と谷とが交互に連続して形成されています。丸ねじは異物等でねじ山が破壊されるのを防ぐため、通常のねじ山のように尖った形状ではなく、丸みを帯びたねじ山に形成されています。これにより、ねじ山の強度を高めいています。一番身近な使用例としては電球の口金部分です。電球は屋内だけでなく、屋外でも使用することが多く、ねじ山部分に砂埃が入りこむことが多くなります。口金部分を丸ねじとすることで、ねじを締めた際に砂埃を自然と排除して接触不良を起こしにくくします。

④ 台形ねじ・角ねじ

台形ねじはねじの断面形状が台形状に形成され、ねじ山の角度が30°に設定されています。台形ねじは工作機械等の送りねじとして使用されています。一方で、三角ねじに比べて摩擦力が低いので締結用途には不向きなねじです。

また、角ねじは、ねじ山の角度が90°に設定されているねじです。摩擦力が小さく制度も低いので台形ねじ同様締結用途には不向きです。一方で大きな伝達力を持つので、万力やジャッキ等に利用されています。

4.ねじはなぜ緩むのか(緩む原理と対策)

次にねじが緩む理由とその対策について説明します。ねじが緩む理由は2つあります。1つ目は軸力が失われること、2つ目はねじが戻り回転して緩むことです。1つ目の軸力が失われる場合とその対策を以下に説明します。

(1)軸力が失われるケース

軸力が失われるケースとして以下の4つのケースがあります。

①初期緩み

②陥没による緩み

③シールのへたりによる緩み

④高温による緩み

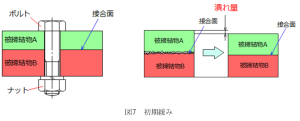

①初期緩み

図7に示すように被締結物Aおよび被締結物Bの表面には微小な傷やうねりがあります。そして、被締結物Aと被締結物Bとを重ね合わせてボルトとナットとで締結したとします。その結果、被締結物Aおよび被締結物Bの表面には圧縮力が掛かります。そして、その状態で時間が経過すると、被締結物Aおよび被締結物Bの表面の微小な凹凸が潰れます。その結果、微小な凹凸が潰れた分だけボルトの軸線方向において短くなるので、ボルト・ナットと被締結物Aおよび被締結物Bとの間の接触力が低下します。これにより軸力が低下し、ねじが緩みます。これが初期緩みです。初期緩みの対応策としては、ボルトとナットとを締結後、潰れが進んだ一定期間経過後に適正な締め付けトルクで再度締め付けを行います。初期緩みは微小な凹凸が潰れ切ると発生しない緩みであるためです。

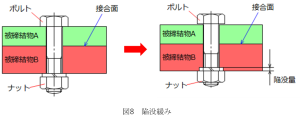

②陥没による緩み

被締結物Aの耐力がボルトよりも低い場合に発生する緩みです。ねじを締めた際、ボルトの座面と被締結物Aの表面の微小な凹凸に徐々に潰れが生じ、被締結物Aの座面が陥没します。その結果、座面の陥没量(微小な隙間)分だけ、軸力が低下し、ねじが緩みます。陥没による緩みの対応策としてはねじの座面を大きくして単位面積当たりの応力を下げることが有効です。そのために、ボルトと被締結物Aとの間に座金(ワッシャー)を入れたり、フランジ付きのボルトを使用します。これにより、単位面積当たりの応力を低下させ、陥没による緩みを抑制することができます。

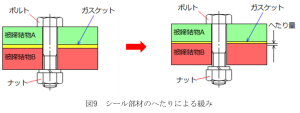

③シール部材のへたりによる緩み

車のエンジンブロックのように、被締結物Aと被締結物Bとの間に気密(液密)性を保持するために、ガスケットなどのシール部材を挟み込んでボルトおよびナットで締結する場合があります。この状態で時間が経過すると、シール材がへたり、シール材のへたり量分だけボルトの軸線方向において短くなるので、ボルト・ナットと被締結物Aおよび被締結物Bとの間の接触力が低下します。これにより軸力が低下し、ねじが緩みます。これがシール部材のへたりによる緩みです。シール部材のへたりによる緩みも、ボルトとナットとを締結後、シール部材の潰れが進んだ一定期間経過後に適正な締め付けトルクで再度締め付けを行います。シール部材のへたりによる緩みもへたりがある程度進行すると止まるからです。

④高温による緩み

温度変化により、ねじや被締結物に膨張や収縮が伴うことで軸力が低下する緩みです。使用環境によっては、ねじの締結時と使用時に大幅な温度差がある場合があります。ねじや被締結物が膨張と収縮を繰り返すことで、ねじと被締結物との間に隙間が生じ軸力が低下し、緩みが生じます。高温による緩みに対する対応策としては、あらかじめ想定される温度変化を把握し、温度変化に耐えうる線膨張係数の材料を使用した部品やねじを使用することが重要となります。

(2)ねじが戻り回転して緩むケース

ねじが戻り回転して緩むケースとして以下の4つのケースがあります。

①ねじの軸回りの繰り返し回転による緩み

②軸直角変位の繰り返しによる緩み

③軸方向荷重の増減による緩み

④振動・衝撃による緩み

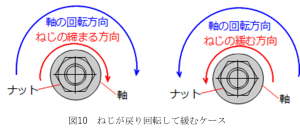

①ねじの軸回りの繰り返し回転

ねじの緩む方向に外力や振動が加わると、ねじ面が滑って緩むことがあります。図10を参照して説明します。回転する軸にボルト等で部品を取り付けた状態において軸を回転させます。この際、軸の回転方向とねじの締まる方向が一致した状態だと、軸が回転している間、ねじには軸の回転方向に沿った慣性力が働きます。つまり、ねじが締まる方向に力が作用するので緩むことがありません。一方で、軸の回転方向とねじの緩む方向とが一致した状態だと、軸が回転している間、ねじが緩む方向に力が作用するのでねじが緩みます。

ねじの軸回りの繰り返し回転による緩み対策としては、雄ねじと雌ねじとの間に回転抵抗を与えて回転しないようにするのがポイントです。具体的には、溝付きナット、割りピン付ボルト、舌付き座金、爪付き座金で機械的にねじが回転しないようにします。

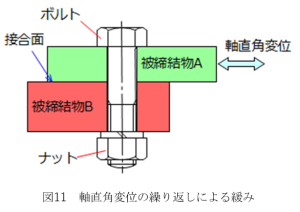

②軸直角変位の繰り返しによる緩み

被締結物Aと被締結物Bをボルトとナットとで固定している状態において軸直角方向に外力が作用すると、ボルトは軸直角方向に大きく振られます。この際、被締結物A

と接触しているボルトの頭は被締結物Aと平行に接しているのでねじ山にはねじが傾いた分力が働き、軸力が発生します。この軸力によりねじ山はボルト中心方向に収縮し、ボルトの傾きが収まると元の位置に戻るような形でボルトとねじ山に滑りが生じます。これを繰り返すことでねじが回転し、ねじの緩みが生じます。対応策としては、ダブルナットやねじ面を固着する接着剤、緩み止め剤を使用することです。

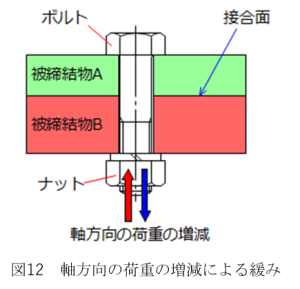

③軸方向荷重の増減による緩み

また、ねじは軸直角方向だけでなく、図12に示すように軸方向においても荷重が増減すると、ボルトおよびナットに引っ張りと収縮が発生します。その結果、ねじ山同士で滑りが生じます。 軸方向の荷重の増減による緩み対策は、軸力を高めるためにボルトのサイズを大きくするか、ボルトの本数を増やすことで、ボルト1本当たりの軸方向の荷重を低減することです。

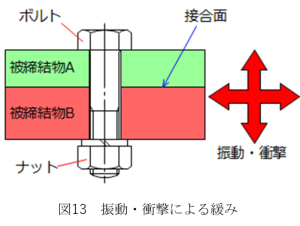

④振動・衝撃による緩み

被締結物Aに対するボルトの面圧が不十分で部品同士の締結力が低い場合、外力などにより部品又はねじに動きが発生します。この際、図13に示すように軸直角方向、軸方向等様々な方向に振動や衝撃が加わります。その結果、ねじ座面や部品表面に摩擦が発生することで隙間が発生し、軸力が低下してねじが緩みます。振動・衝撃による緩みの対応策としては、軸力を高めるためにボルトのサイズを大きくするか、ボルトの本数を増やすことで、ボルト1本当たりの軸方向の荷重を低減することです。

次回は機械要素の第3回として軸受けについて説明します。